Ventajas de recorrer la montaña en bicicleta en vez de en coche

Escrito por

29.12.2021

|

6min. de lectura

Rutas en bici

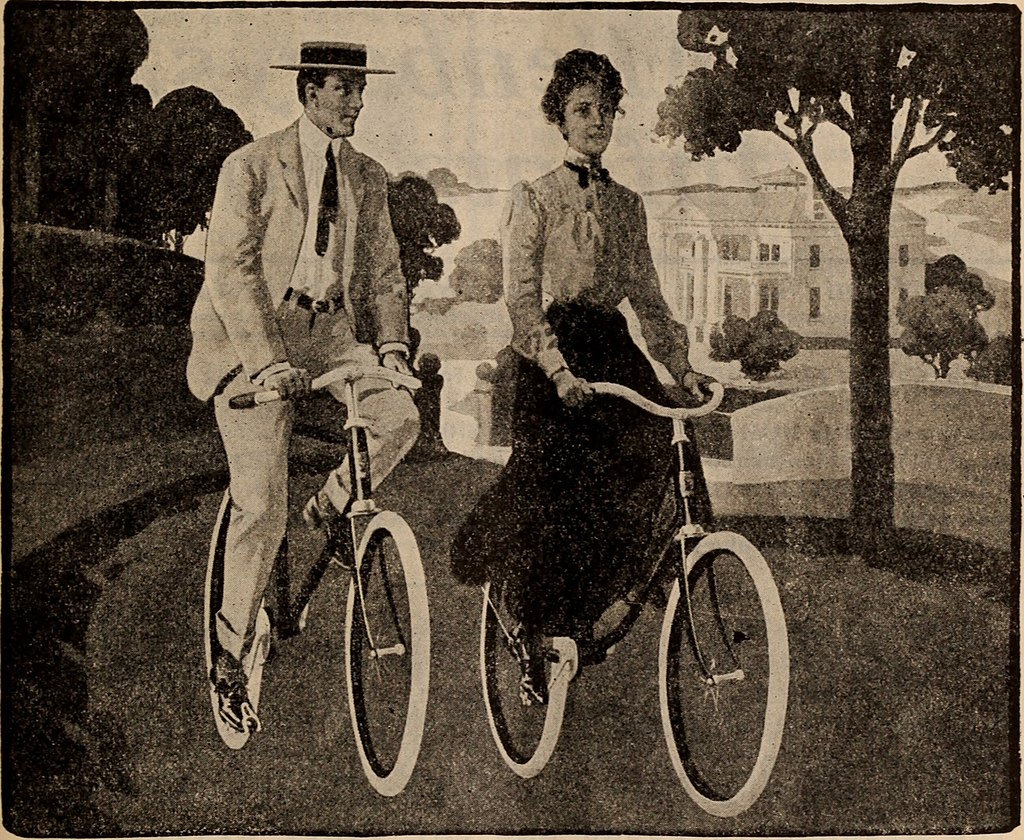

A pesar de que viajar en coche parece más cómodo y rápido que la bicicleta, quizá convendría redefinir términos como «comodidad» y «rapidez». Empecemos por la rapidez.

Cuando viajas, ¿necesitas rapidez? Depende. Si lo que quieres es empaparte de tu entorno, de los detalles, aprehender aquello que nunca has visto antes, la rapidez es una mala compañía. La rapidez, explorando un paisaje, es la antítesis del viaje. Un viaje de verdad es el que permite asimilar lo que ves. Porque vivimos en tiempos del fast tourism. De mirar, hacer la foto y macharse. O hacer la foto sin mirar, siquiera. El tipo de viajero que Miguel de Unamuno describe en Andanzas y visiones españolas:

El enemigo de quien viaja por pasión, por alegría o por tristeza para recordar o para olvidar, es el que viaja por vanidad o por moda; es ese horrible e insoportable turista que se fija en el empedrado de las calles, en las mayores o menores comodidades del hotel y en la comida de éste.

Pero incluso podemos ir más allá: el tiempo que se gana con un coche no es tan fácil de calular. Cuando calculamos la velocidad generada por un coche también debemos calcular el tiempo de permanencia en el coche y el tiempo de trabajo necesario para poseer ese coche.

Por ejemplo, si viajamos en coche hasta la montaña que queremos recorrer por una ruta de senderismo, también debemos invertir tiempo en buscar un aparcamiento. Ese tiempo hemos de restarlo al tiempo ganado con la velocidad que marca el cuentakilómetros. Ya no digamos si lo que queremos es visitar un pueblecito enclavado en algún rincón de un bosque.

Igualmente, si hemos tenido que trabajar determinado número de horas para poder ganar dinero suficiente para pagar el coche y la gasolina, los peajes y las multas, el seguro y el impuesto de circulación, la estancia en el parking… ese tiempo también debe restarse.

Todos estos cálculos y sus paradojas los estableció en su día, allá por la década de 1970, el pensador austríaco Iván Illich. Llegó a afirmar entonces que dados los sueldos del estadounidense medio, que recorriera unos diez mil kilómetros al año en coche, que pasará 1.600 horas dentro del coche y todo el tiempo de trabajo para pagar el lujo de viajar en coche… finalmente su velocidad media, con independencia de lo que marque el cuentakilómetros, es de seis kilómetros por hora. Una velocidad que se puede alcanzar andando a buen ritmo, no digamos ya a lomos de una bicicleta.

Más allá del pragmatismo

Pero todo esto no son más que sumas y restas, cálculos utilitaristas. Deambular en bicicleta por un entorno rural tiene mucho más de estético que de otra cosa. Permite disfrutar del entorno en libertad, recorrer el mundo sintiendo el viento en la cara. Permite contemplar con atención lo que hay a lado y lado de la carretera, por las que cruzan veloces los vehículos a motor, obsesionados con llegar al siguiente punto turístico señalado en su guía actualizada. Circular en bicicleta es moverse al ritmo de las mariposas, nunca demasiado lento como para que te aburras, ni demasiado rápido como para que no veas nada.

Tal y como explico en el libro Ciclistas de sofá, mi particular panegírico a la bicicleta, la UNESCO definió en 1957 lo que eran las vacaciones: «Conjunto de ocupaciones a las que puede entregarse un individuo para descansar, divertirse o desarrollar su personalidad, después de haberse librado de sus obligaciones profesionales, familiares o sociales». Es decir, justo lo contrario que hace normalmente la gente cuando se marcha de vacaciones. Viajar en bicicleta, sin embargo, se acercaba más a ese concepto de vacaciones: nada de reunirse con la familia, nada de limpiar el apartamento frente a la playa, nada de colas kilométricas.

Viajar en bicicleta es recoger el espíritu de esas palabras que escribió el crítico de arte y escritor del siglo XIX John Ruskin, quien cuestionaba el surgimiento de los viajes organizados por Thomas Cook en los cuales el viajero recorre Europa en tren durante sólo siete días:

No habrá cambio de lugar a 160 kilómetros por hora capaz de incrementar un ápice nuestra fortaleza, nuestra felicidad o nuestra sabiduría. En el mundo siempre hubo más de cuanto los hombres alcanzaron a ver con su paso tan lento; no lo verán mejor por más que se apresuren. Las cosas realmente valiosas son cuestión de visión y de pensamiento, no de velocidad. No hace buena la bala su rápido avance, ni desmerece al verdadero hombre su ritmo lento, pues su gloria no reside en absoluto en su andar sino en su ser.

Para empezar, nada como el que aparentemente pueda parecer el trayecto más anodino del mundo: el camino que hay en los muelles de Port d´Ouchy, en Basilea, Suiza. Aquel trayecto en bicicleta fue el primer trayecto lisérgico de la historia, cuando Albert Hoffman, por descuido, acabó intoxicado del LSD que él mismo había sintetizado por primera vez. A su alrededor, los colores y las formas parecían oleaginosas, como si estuviera en realidad pedaleando bajo el mar. Él mismo lo describió así:

Poco a poco comencé a disfrutar de una sucesión de colores y formas sin precedentes, aun con mis ojos cerrados. Fantásticas imágenes caleidoscópicas surgían en mí, alternantes, variadas, se abrían y cerraban en círculos y espirales, y explotaban como fuentes de color, se reordenaban y mezclaban en un flujo constante…

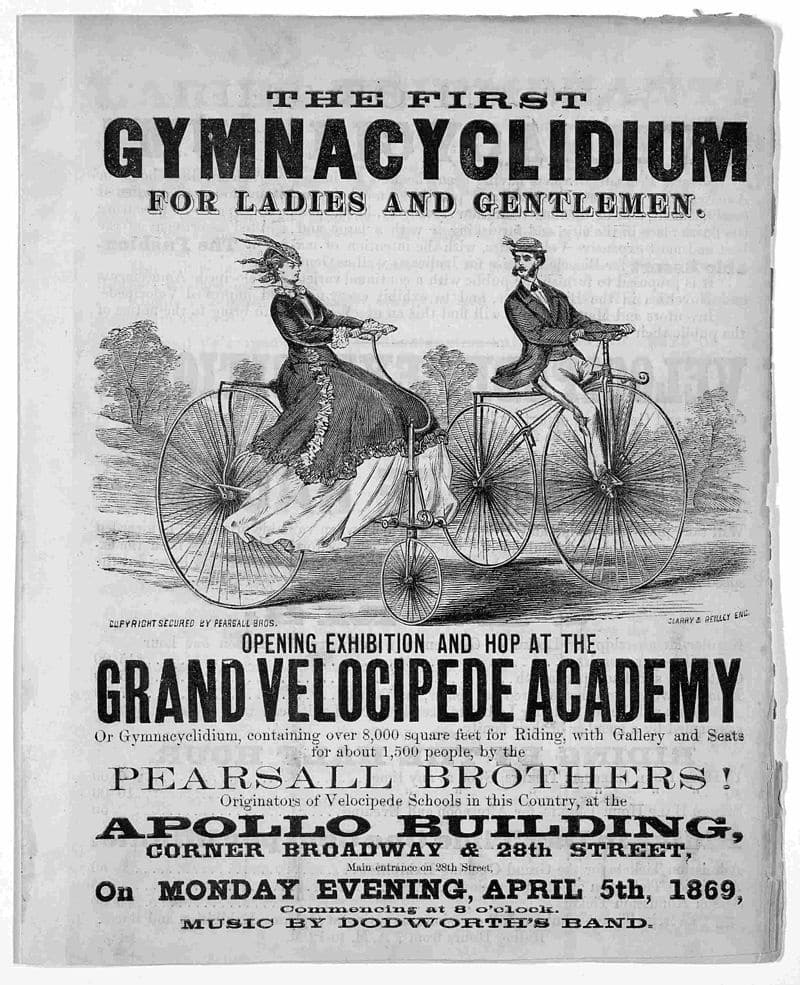

Hoffman percibió lo anodino con la épica del que descubre algo por primera vez, algo remoto y exótico. Y lo hizo a lomos de una bicicleta, cruzando un entorno rural. Por esa razón, se da la circunstancia de que ese día, el 19 de abril de 1943, se convirtió en El Día de la Bicicleta. El día que homenajea cómo deberíamos asimilar lo que nos rodea, con expectación y sorpresa (y no necesariamente sobrealimentados con sustancias psicoactivas).

Sergio Parra

Juntaletras, divulgador y alfanumérico vocacional. Siempre a la caza de historias que iluminen el camino y de enseñanzas que permitan capturar lo que te salga al paso. Escribo en Yorokobu, Jot Down y Muy Interesante, y soy editor de Xataka Ciencia y Diario del Viajero. Cuando necesito recogimiento, escribo libros. Cuando me siento extrovertido, salgo en el canal de YouTube Optirrealismo o el podcast Xanadú: Hearst & Kane. Cuando busco perspectiva, me marcho lejos en bicicleta.

Etiquetas

Si te ha gustado, compártelo

Publicidad